“我身边的好老师”系列报道:教好书育好人

——记濉溪县临涣中心学校优秀教师孙秀华

在濉溪县临涣教育战线,孙秀华老师深耕在三尺讲台已有29载。自选择教书育人那天起,她便以爱心浇灌学生成长,以匠心打磨教学技艺,以责任心扛起育人使命。从手足无措的新教师到统筹学校教务的管理者,她用行动诠释“四有”好老师内涵,先后荣获“濉溪县教学能手”“濉溪县优秀教师”称号,成为学生成长的“引路人”、同事眼中的“排头兵”、家长心中的“放心人”。

做学生成长的“暖心人”

“教育的本质是爱与唤醒。”这是孙秀华常挂在嘴边的话。在她眼中,每个学生都是独一无二的星辰,需用耐心与爱心点亮。

刚到临涣中心小学时,班上的小萍同学因母亲病逝陷入悲伤,变得沉默寡言,上课不再主动发言,作业也时常拖沓。孙秀华没有批评说教,而是从“破冰”开始:每天课间找她聊天、分享书籍;发现她擅长绘画,喜欢写作,便鼓励她参与班级黑板报设计,观察生活,感受温暖;小萍生日,孙老师悄悄组织同学们准备贺卡和小礼物。这份关怀让孙萍萍走阴霾,渐渐开朗起来,开始主动和同学交流,学习成绩也稳步提升,她的习作《回忆妈妈》获县级征文比赛一等奖并发表,后来更以优异成绩考入理想大学。“孙老师像妈妈一样给我温暖,没有您,我可能早辍学了。”大学后,孙萍萍仍常写信、上门看望她。

29年来,孙老师公平对待每一名学生,不偏袒优等生,不放弃“问题生”。每学期自掏腰包为孩子买课外书,为家庭困难的孩子添置学习用品,利用休息日家访,帮学困生补习,反复与学生家长沟通,劝诫他们用关心理解代替粗暴教育。她累计资助3名困难学生完成学业,帮20余名心理困惑学生走出阴霾,学生们节假日上门探望的身影,成了“爱的见证”。

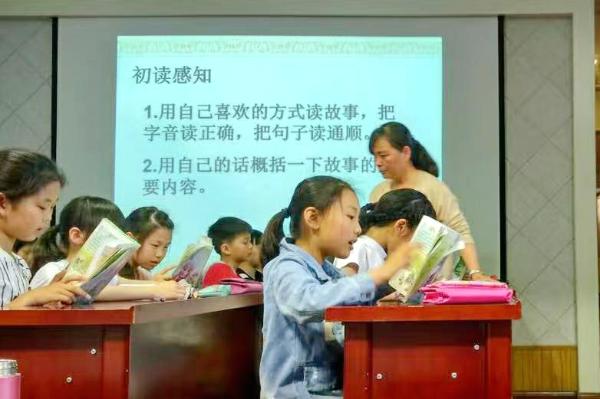

做教学创新的“探索者”

“要给学生一杯水,自己先要有一桶源源不断的活水。”

作为语文教师,孙秀华始终将提升教学能力放在首位;作为学校教务管理者,她更以身作则、率先垂范。为了学校能申请上课题研究,为推动学校课题研究,她主动扛起教研重任,带头上课、牵头研讨。她执教的《纪昌学射》一课,凭借生动的设计与扎实的功底,荣获“濉溪县优质课大赛一等奖”。在她的悉心指导下,学校两名年轻语文老师分别斩获县级精品课一等奖、市级优质课一等奖。孙秀华还笔耕不辍,多篇教育教学论文获县级一等奖,市级二等奖,还有一篇教育论文发表在《濉溪教育》上。

做班级管理的“领航员”

作为班主任,孙老师始终坚持“严管厚爱、以德育人”,她所带的班级,班风正、学风浓,这背后是她日复一日的辛勤付出。

在班级管理中,她注重培养学生的自我管理能力。推行“班级自主管理模式”,让学生轮流担任“值日班长”,负责班级纪律、卫生、学习等事务;建立“班级议事会”,鼓励学生对班级问题提出建议,共同制定规章制度。这种“人人有事做、事事有人管”的管理方式,不仅增强了学生的责任感和集体荣誉感,还让班级形成了“比学赶帮超”的良好氛围。

她还非常重视班级文化建设。带领学生打造“书香班级”,设立图书角,开展“每日阅读打卡”“读书分享会”活动;创建“班级文化墙”,通过朗诵比赛、讲故事比赛、书法展览等形式,丰富学生的课余生活;在班级墙上开辟“成长乐园”板块,展示学生的优秀作业、获奖证书和成长感悟。

她经常跟新教师说:“好的班级文化,能像春雨一样滋润学生的心灵,让学生在潜移默化中成长。”

做家校共育的“联结者”

“教育不是学校的独角戏,而是学校和家庭的协奏曲。”

孙老师积极搭建家校沟通的桥梁,形成家校共育的格局,凝聚教育合力。为了让家长了解学生的在校情况,针对不同学生的特点与家长一对一交流;每学期组织“家长开放日”,定期分享家庭教育的先进经验和做法,帮助家长掌握科学的教育方法。

曾经,班上一名学生因家长工作繁忙,疏于管教,而沉迷手机,成绩骤降。孙老师多次上门家访,帮助家长认识到家庭教育的重要性,共同制定“手机使用公约”和“学习计划”。在双方努力下,孩子逐渐摆脱了手机依赖,学习成绩稳步回升。家长说:“孙老师不仅关心孩子学习,还帮我们解决家庭教育难题,真是贴心人。”

29年来,孙秀华累计组织家访将近600次,召开家长会60余场,帮助50余户家庭改善亲子关系,赢得了家长的充分信任。“把孩子交给孙老师,我们一百个放心。”

“躬耕教坛终不悔,一片丹心育桃李。”近三十年的教育生涯,孙老师把青春献给讲台,把热爱留给学生。她说:“无论今天还是明天,我都会满怀热忱,坚守初心,用爱心、匠心、责任心,守护每一名学生的成长。”

首页

首页 淮北教育

淮北教育 新闻中心

新闻中心 政府信息公开

政府信息公开 办事服务

办事服务 互动平台

互动平台 信息查询

信息查询 皖公网安备 34060002010037号

皖公网安备 34060002010037号